内分泌疾患

こちらのページでは、内分泌疾患についてまとめています。症状ごとの特徴や注意点もあわせて紹介しています。

当院における専門外来の受診状況

| 開院~2025/12 | 2026/1 | |

| 総受診者数 | 341 | 61 |

| 初診患者数 | 122 | 16 |

| 1型糖尿病 | ||

| SAP療法 | 2 | |

| 低身長 | ||

| 初診 | 56 | 13 |

| 成長ホルモン治療 | 5 | |

| 負荷試験 | 11 | 2 |

| 思春期早発症 | ||

| 初診 | 41 | 3 |

| リュープロレリン治療 | 2 | |

| 肥満症 | 17 | |

| 甲状腺 | 3 | |

| やせ・体重増加不良 | 4 | |

| 夜尿症 | 1 | |

| 小陰茎 | 3 | |

低身長

1.はじめに

「うちの子、小さいかも…?」

そんなときは

同じ年の子より

背が低い気がする

最近背が伸びていない

ように感じる

いまは小さいけど、あとから伸びるから大丈夫…かな

そんな心配を感じたことはありませんか?

そんな心配を感じたことは

ありませんか?

子どもの成長には個性がありますが、病気やホルモンの異常が原因で伸び悩むこともあります。

「自分も小さいころは小さかったし、うちの子はそのうち大きくなるから大丈夫」と思っていると、小学校、中学校と成長していくにつれ、「あれ、思ったほど伸びていないな、どうしよう」となりかねません。成長に関する問題はタイミングが重要になります。保険診療内で可能な治療は限られますが、見過ごしたために治療のチャンスを逃してしまうこともあります。

「低身長」とは

医学的にどんな状態を指すのか

どんな検査や治療があるのか

そしてどんなときに相談すべきか

当ページでは、お子さんの成長に不安を感じる保護者の方に向けて、わかりやすく情報をまとめています。

ポイントは2つ

- 低身長のほとんどは遺伝的な体質です(治療が必要ない/治療の適応がない)。

- まれに、隠れた病気が見つかる場合もあるため一度は診察をうけることをお勧めします。

将来の「もっと早く相談していればよかった」を防ぐために。

気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

将来の「もっと早く相談していればよかった」を防ぐために。気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

2.低身長とは

低身長の定義と成長曲線

「低身長」とは、同じ年齢・性別の子どもたちと比べて、身長が統計的に低い位置にある状態を指します。具体的には、身長が「-2SD(標準偏差)未満」、つまり平均より標準偏差2つ分離れている状態です。別の表現では同年代の約2.3%に入るほど低い場合に医学的な低身長とされます。

「平均からどのくらい離れているか」を評価するために大切なものが成長曲線です。成長曲線なくして小児科は成り立たないといっても過言ではありません。母子手帳に記載されているもの(パーセンタイル曲線)や、日本小児内分泌学会が発行しているもの(SD曲線)など少しずつ種類は異なりますが、どれを用いても構いません。重要なポイントは成長曲線に沿っているか・急に曲線から外れていないかを見ることです。成長曲線を描くことにより「体質的に小さいだけ」か「医学的に注意が必要」なのかを見分ける大きな手がかりになります。

3.成長曲線のちょっと深い話

成長曲線の重要性

成長曲線とは、子どもの身長や体重、BMIなどの身体的な発育を年齢ごとに標準化し、視覚的に示したグラフのことです。これにより、個々の成長が同年齢・同性の子どもたちと比べてどの程度の位置にあるかを把握することができます。主に乳幼児健診や学校健診、小児科診療で広く活用されており、成長や成熟の異常の早期発見に非常に有効なツールです。

この成長曲線の意義は、単に身長や体重が「大きい」「小さい」という主観的な感覚ではなく、統計的な基準に基づいて評価できる点にあります。たとえば、同じ学年のお友達の中で明らかに身長が低いと感じても、成長曲線上では中央値付近で推移していれば、医学的には問題がないと判断される場合もあります。一方で、評価した時点では平均的であって低身長に該当しない場合であっても、成長曲線を描くことで「成長率」の異常から隠れた疾患が明らかになることがあります。

成長曲線は、身体的発育の大きい小さいだけでなく、「質」や「スピード」、そして成長の「タイミング」を把握するための指標ともなります。小児内分泌外来で取り扱うことの多い、低身長や思春期の異常、肥満といった発育に関連する問題では、成長曲線の読解と適切な解釈が不可欠です。身長や体重をエクセルなどの計算式に入力すれば判定が出ると思われることもありますが、小児の成長パターンは単純なアルゴリズムで解決できるものばかりではなく、人の目で実際に確かめることによって明らかになる、いわば臨床におけるアートが存在する領域でもあります。将来的にはAIがその役割を担う時代が来るかもしれませんが、現時点では専門的な視点での観察と判断が必要です。

成長曲線は家庭での健康管理にも応用可能です。母子手帳に記載される身長・体重の記録や、学校での成長記録をもとに、保護者が子どもの発育状況を理解するための手段としても広く利用されています。園や学校によっては身長や体重の測定記録だけを提示し、成長曲線の描画がなかったり、あってもそこに解釈がともなっていないケースもみられます。実際に成長曲線に当てはめ、人の目で確認することで、お子さんの成長が医学的に問題のない範囲かどうかを判断する助けになります。

SDとは

SD(standard deviation:標準偏差)は、平均値を基準としてデータがどの程度ばらついているかを示す統計学の基本的な指標です。成長曲線においては、SDを用いることで、個々の子どもの身長や体重が集団内で平均からどれだけ離れているかを定量的に評価できます。一般に、0SDが平均、±1SDで約68%、±2SDで約95%の個体が含まれる範囲とされており、−2SD未満が「低身長」と定義されることが多いのはこのためです。

この評価が成り立つ前提には、対象となる生体データが正規分布、すなわち平均を中心とした釣鐘型の対称分布に従うことがあります。実際、小児の身長は多くの研究でほぼ正規分布に従うことが確認されており、そのためSDによる評価が妥当とされます。

一方で、体重は身長ほど正規分布に従わないことが知られています。特に、体重は上方に裾野が広がる非対称な分布(右裾の厚い分布、ガンマ分布)を示しやすく、そのため体重の成長曲線も上方に広がりのある非対称な形状になります。このような分布に対してSDを適用すると、実態を正しく反映しない可能性があり、とくに肥満ややせの評価では注意が必要です。

そのため、体重に関しては単純なSD値ではなく、BMIのSDスコア(BMI-SDS)やパーセンタイル、あるいは肥満度(%overweight)といった別の指標が推奨されます。BMIも成長とともに変化するため年齢・性別ごとの基準が設けられています。肥満ややせの評価においては、これらの指標を用いたほうが、病的状態との関連をより正確に反映します。 このように、SDは成長曲線の読解において重要な役割を果たしますが、その適用にはデータの分布特性を十分に理解したうえで、適切な指標を選択することが不可欠です。とりわけ、身長は正規分布を前提としたSDによる評価が可能であり、体重やBMIに関しては、より慎重な指標の選択と運用が求められます。

パーセンタイル値とSDの比較

パーセンタイルとは、あるデータが全体の中でどの位置にあるかを百分率で示した指標です。たとえば、3パーセンタイルに該当するとは「同年齢・同性の100人中、下位3番目の位置にある」という意味になります。これは日常的な感覚に近く、保護者や学校関係者にとっても理解しやすい指標であり、学校健診などでは主にこのパーセンタイルが活用されています。

一方で、SD(標準偏差)は統計学的に定義された分布の形状を前提にした評価指標であり、特に正規分布に従うデータに対してその効果を発揮します。SDは「平均からどれだけ離れているか」という距離的な情報を持っているのに対し、パーセンタイルは「全体の中での順位」に近い情報を提供するものです。たとえば、−2SDは概ね3パーセンタイルに、+2SDは97パーセンタイルに相当しますが、これは正規分布を前提とした近似にすぎません。

しかし、実際の成長データの中には正規分布に従わないものもあります。前章で述べたように、体重やBMIなどは分布の非対称性が強く、右に裾が広がる形をしていることが多いため、このようなデータにおいてはSDを用いた評価は必ずしも正確とはいえません。そのため、非正規分布の特性をもつデータでは、順位情報に基づいたパーセンタイルの方がより実態に即した評価が可能です。

パーセンタイルの利点は、実際のデータ分布に基づいて位置づけられるため、極端な値に影響されにくい点にもあります。特に肥満や極端な低体重のケースでは、SDが過小評価または過大評価を示すことがあり、その補完としてパーセンタイルは非常に有用です。反面、成長の「変化量」や「速度」を評価する際には、連続的な数値として扱えるSDの方が適している場合もあり、目的に応じた使い分けが求められます。

このように、パーセンタイルとSDはそれぞれに特性と役割があり、どちらか一方を絶対視するのではなく、成長曲線の読み取りにおいて相補的に用いることが重要です。特に非正規分布の項目では、SDによる評価の限界を理解しつつ、パーセンタイルの指標をうまく活用していくことが、より実践的で精度の高い成長評価につながります。

LMS法と成長曲線の描画の進化

LMS法とは、成長曲線の滑らかな描画とSD値・パーセンタイル値の精密な算出を可能にするために開発された統計的手法で、L(Lambda:歪度)、M(Mu:中央値)、S(Sigma:変動係数)の3つのパラメータに基づいています。この方法では、正規分布に従わないような非対称なデータに対しても、Box-Cox変換を用いることで正規性を近似し、SDスコアやパーセンタイル値を一貫して計算できるという利点があります。

従来、特に2005年版までの日本の成長曲線は「eye fit法」と呼ばれる、専門家の視認に基づいてなめらかなカーブを描画する手法が用いられていました。これに対し、2016年に改訂された新しい日本の成長曲線(Isojima et al. Clin Pediatr Endocrinol 2016)では、LMS法が正式に導入されました。

LMS法の導入により、体重やBMIのように分布が非対称な項目でも統計的整合性のある滑らかな曲線が描かれ、SDスコアとパーセンタイル値の関係も数式により厳密に定義されるようになりました。

一方で、−2.5SDおよび−3SDの曲線については、2005年版の成長曲線からそのまま転記されています。

これは、小児慢性特定疾病における成長ホルモン治療の適応基準として用いられている−2.5SDおよび−3SDの身長値と、LMS法で再計算されたSD値にわずかなズレが生じることを考慮し、診療現場での混乱や曖昧さを避けるために、従来の基準を維持したものです。

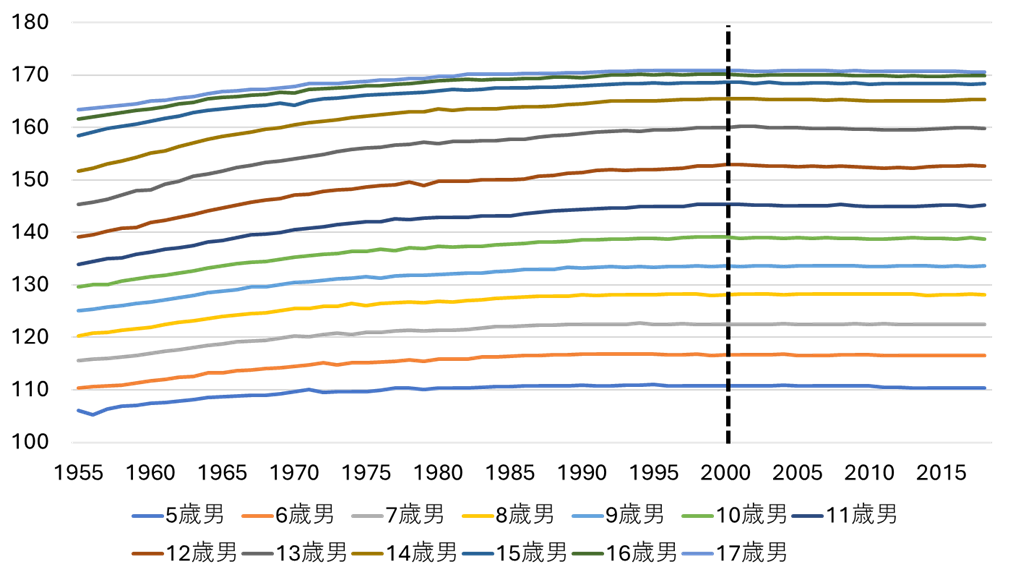

成長曲線の歴史とsecular trend

日本における成長曲線の歴史は古く、1930年代から身体発育に関するデータが収集されています。現在の標準的な成長曲線の基礎となっているのは、2000年に実施された「乳幼児身体発育調査」および「学校保健統計調査」のデータです。これらは2005年版の成長曲線に初めて組み込まれ、eye fit法によって描画されました。

2016年には同じ2000年データを用いながら、LMS法による統計的処理と描画手法に基づく改訂が行われました。これにより、より精密かつ理論的整合性のある成長曲線が実現されましたが、元の身長体重のデータそのものは変わっておらず、依然として20年以上前のものが基準として用いられています。

これについては「secular trend」(図)といって、世代を超えて見られる身体発育の長期的な変化のことで、過去数十年にわたって、日本人の平均身長や思春期の開始年齢は緩やかに変化してきたことが報告されています。成長曲線の作成にあたって、2000年以降は大きく体格の変化がないことが考慮されています。何年のデータを用いることがベストかどうか、以下の4点について検討されましたが、結果として1~4のすべてを満たす年度はない判断されました。その中でも2000年のデータが最もよいものとして現在も使用されています。

- 小児全年齢にわたる男女別、年齢別身体測定値を入手可能な年度

- 成人身長のsecular trendが終了した以降の年度

- 成熟のsecular trendが終了した以降の年度

- 肥満増加傾向が明らかとなる以前の年度

一方で、1980年以降日本人の平均身長が低下してきているという報告もあり、低出生時体重児の増加との関連が原因の一つとしてあげられます。(Morisaki et al. Journal of Epidemiology & Community Health)

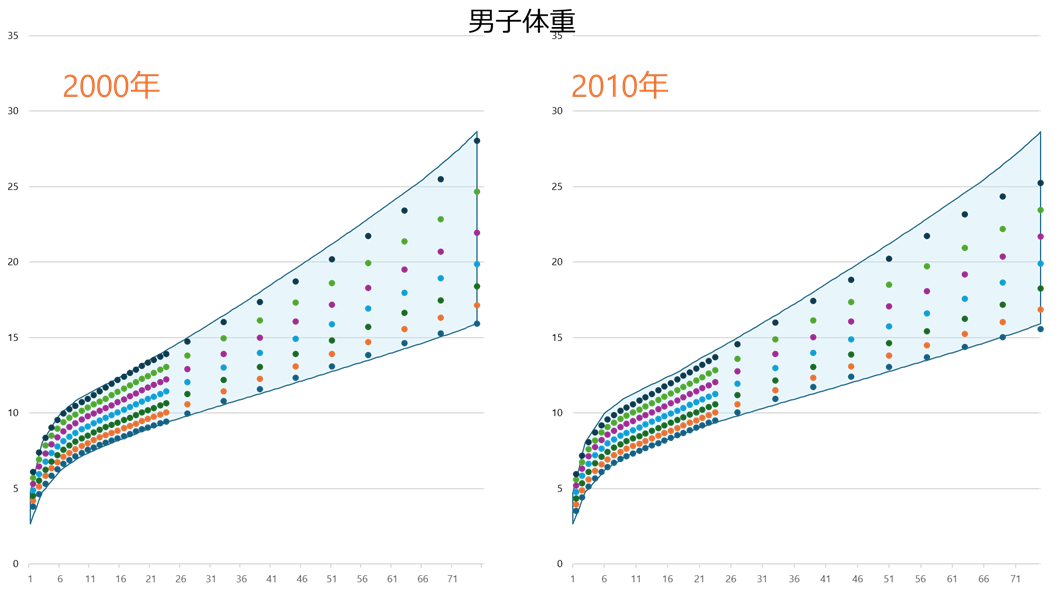

下の図は6歳までの男の子の体重を示したグラフ(3パーセンタイル値から97パーセンタイル値をプロット)ですが、基準となる青い枠線(2000年データ±2SD範囲)と比較して、2010年のデータは下方にシフトしていることがわかります(体重が小さい傾向にある)

また世界的にみてお思春期(二次性徴)の開始が早まってきているとの報告もあり、数年後十数年後には成長曲線が形を少しずつ変えていくかもしれません。

4.低身長の原因と分類

低身長にはさまざまな原因があります。以下に紹介していきます。

特発性低身長症(Idiopathic short stature)

病気による身長の低下がなく、健康ではあるものの身長が低いお子さんの多くは、「特発性低身長(Idiopathic Short Stature:ISS)」に分類されます。アメリカではISSに対して成長ホルモン治療が認められていますが、日本では現時点で保険適応はありません。

特発性低身長には、主に「家族性低身長(Familial Short Stature)」と「体質性低身長(Constitutional Growth Delay)」が含まれます。

家族性低身長(Familial Short Stature)

ご両親や家族に小柄な方が多く、本人も同じように小柄なケースです。身長はおよそ9割が遺伝的要因で決まると言われています。中には、SHOX遺伝子のように強く身長に関与する特定の遺伝子もありますが、ほとんどの場合は、多くの遺伝子多型(SNP)がわずかずつ影響し合って身長が決まります。

2022年時点では、身長に関わるSNPは約12,000個報告されており(Yengoら、Nature 2022)、これらの「身長にプラスに働く遺伝子多型」を多く持つほど高身長になります。たとえば、身長2.29mの元NBA選手ショーン・ブラッドリーも、特別な遺伝子変異を持っていたわけではなく、一般に誰でも持ちうる「身長に有利な遺伝子多型」を多く持っていたことがその理由とされています(Sextonら, Int J Genomics 2018)。

家族性低身長のお子さんは、ご両親の身長に基づく“目標身長(Target Height)”の範囲内に身長が収まっていることが多いです。

目標身長は以下の式で計算します:

- 男児:(父の身長+母の身長+13)÷2

- 女児:(父の身長+母の身長-13)÷2

その上で、±9cm(男児)/±8cm(女児)の幅をもって「目標身長の範囲(Target Range)」とします。

非家族性低身長(体質性低身長)

ご両親は平均的な身長なのに、お子さんだけが小柄な場合には、「体質性成長/思春期遅延(Constitutional Delay of Growth and Puberty)」などが考えられます。 このタイプは特に男の子に多く、以下のような特徴があります。

- 骨年齢(骨の成熟度)が実年齢より約2年遅れている

- ご両親のどちらかも「遅咲きタイプ」だった

- 思春期の始まり(発来)が遅い

なお、家族性低身長と体質性低身長の両方の特徴をあわせ持つケースも少なくありません。

治療やケアが必要な低身長

低身長の代表的な治療として成長ホルモン治療(以下GH治療)があげられます。

以下にGH治療の適応となる低身長を紹介します。

成長ホルモン分泌不全性低身長症(Growth Hormone Deficiency: GHD)

成長ホルモン分泌不全性低身長症は、脳の下垂体から分泌される成長ホルモン(GH)が不足することで、成長率の低下、低身長をきたす病気です。

成長ホルモンの分泌が生まれつき低い「先天性」の場合と、脳腫瘍や手術などの影響で分泌が低下する「後天性」の場合があります。先天性の中には、成長ホルモンだけが不足している例のほか、TSH(甲状腺刺激ホルモン)やACTH(副腎皮質刺激ホルモン)など、下垂体の他のホルモンも一緒に不足する「複合型下垂体機能低下症」もあります。原因としては、下垂体の発生にかかわる遺伝子の異常や、下垂体や脳の構造異常などが考えられます。後天性の場合も、手術や放射線治療などの侵襲によって、成長ホルモンを含む下垂体ホルモン全体の分泌が障害されることがあります。

重症の例では、幼児期から成長スピードが明らかに遅れ、身長が平均から離れていきます。一方で、成長スピードは問題なく成長曲線に沿って伸びているものの、小柄なために検査を行ったところGHDと診断されるケースもあります。後天的な要因によるGHD、特に脳腫瘍などが原因の場合は、身長だけでなく体重の増加も止まり、成長曲線がほとんど水平になることもあります。

成長ホルモンは体内で分泌されてもすぐに消失してしまうため、外来での単回採血ではホルモンが高いのか低いのかの判断が困難です。そのため、GHDの診断には「成長ホルモン分泌刺激試験」が必要です。日本では、インスリン、アルギニン、L-DOPA、クロニジン、グルカゴン、GHRP-2などの薬剤が用いられており、診断の確実性を高めるために、少なくとも2種類の薬剤で検査を行います。検査は朝食を抜いたうえで午前中に行うのが基本です。当院では、土曜日の午前中にこの検査を実施しています。検査の結果、他の下垂体ホルモンや頭部MRIが必要になる場合があり、近隣の病院と連携して検査をすすめていきます。

GHDと診断された場合、成長ホルモンによる治療が始まります。治療は、毎日もしくは週1回、自宅で皮下注射を行います。各社から様々な注射デバイスと薬剤が出ており、ご家庭で使いやすいものを選んでいただきます。在宅での自己注射となるため、「在宅自己注射指導管理料」の対象になります。また、GHDは小児慢性特定疾病の対象にもなっており、申請すれば医療費助成制度を受けることも可能です。

すでに他院でGHDと診断されGH治療が開始されているお子さんも当院での通院へ切り替えることは可能です。主治医の先生へ転院の希望をお伝えください。時間的に病院への通院が大変なご家庭も午後17時以降や土曜の午後も専門外来を行っていますので安心して受診いただけます。

SGA性低身長症

SGA性低身長症とは、在胎週数に比べて著しく小さく生まれたお子さん(SGA児:Small for Gestational Age)が、その後の成長で十分な「追いつき(キャッチアップ)」が見られずに低身長のまま経過する状態をいいます。SGA児は出生時の体重や身長が在胎週数に対して10パーセンタイル(100人中10番目)、−2SD(平均から標準偏差2つ分)未満であると定義され、生まれた時点で全体のおよそ10%程度にみられます。出生体重が2500gであっても、40週6日のお子さんであればSGAに該当する可能性があります。

SGAの原因にはさまざまなものがあります。胎盤機能の低下、妊娠高血圧症候群、母体の栄養状態、妊娠中の喫煙、感染症、多胎妊娠などの環境的な要因が関与することもあれば、まれに遺伝的な異常や染色体の異常、骨系統疾患などが隠れていることもあります。

多くのお子さんは生後2〜3年以内に平均的な身長に近づいていきますが、約10〜15%のお子さんでは成長が十分に追いつかず、身長が低いまま推移することがあります。「小さく生まれて」かつ「身長がおいつかない」お子さんが治療の対象となります。3歳を過ぎても身長が−2.5SD以下で、他の病気による成長障害が除外された場合に該当します。日本では2008年より成長ホルモン治療が保険適用となっており、現在の治療は皮下注射による1日1回の成長ホルモン補充療法です。成長ホルモン治療は0.23mg/kg/週~0.46mg/kg/週と投与量に幅があります。成長の伸びや、血液検査によるIGF1値などを参考に投与量を調整していきます。成長が完了するまで治療を継続することが一般的です。

SGAで生まれたこと自体が見逃されている例、SGAで出生したがその後フォローされずに低身長が放置されている例など、治療機会につながらないお子さんも少なからずいます。SGA性低身長症は治療によって身長の改善が期待できる疾患です。早めに成長の評価を受けることで治療機会を逃さず、将来の身長の可能性を広げましょう。当院では低身長の相談で受診されたお子さんは母子手帳からSGAの該当有無を必ず確認し、必要に応じて検査を提案していきます。

ターナー症候群

ターナー症候群は、女の子にみられる先天的な染色体異常のひとつで、通常46本ある染色体のうち、性別を決定するX染色体が1本欠けていたり、一部が欠損していたりすることで生じます。発生頻度はおよそ女性2,000人に1人とされ、ダウン症候群(500-1000人に1人)、クラインフェルター症候群(男性500-1000人に1人)と並び比較的頻度の高い染色体異常のひとつです。完全にX染色体が1本しかない「45,X」のほか、モザイク型(45,X/46,XXなど)や部分欠失型(46,XX,del(p22.3)、46,X,r(X)など)、さまざまなタイプがあり、症状のあらわれ方にも個人差があります。

ターナー症候群の主な特徴として、低身長と思春期の発来不全(2次性徴の欠如)が挙げられます。出生時には特別な症状が見られないこともありますが、乳児期から成長曲線が低めに推移し、平均よりも小柄な体格が目立つようになります。思春期になっても胸がふくらまない、生理がこないといった発育の遅れがきっかけで診断されることもあります。

そのほか、外見的な特徴として、首が短く見える(翼状頸)、手足のむくみ、広い胸、低い髪の生え際などがみられることがあります。また、先天性の心疾患(大動脈縮窄症や大動脈弁二尖弁など)、腎形態異常、中耳炎を繰り返すなどの身体的合併症をともなう場合もあるため、定期的な全身チェックが重要です。

知的な発達には問題がないことが多く、通常の学校生活を送ることができます。ただし、空間認知力や数学的な処理がやや苦手とされる傾向があるため、適切な教育的サポートが役立つこともあります。

治療については、低身長に対しては成長ホルモン療法が有効です。思春期の発来が自然にみられない場合には、第二次性徴を促すための女性ホルモン補充療法(エストロゲン投与、エストラーナテープなど)を10〜12歳頃から開始します。

ターナー症候群は出生前診断や乳幼児期に診断されることもありますが、思春期になって初めて気づかれることも少なくありません。「なんとなく小柄」「成長が止まってきた」「生理が来ない」など、ちょっとした「気になる」から診断につながることもあります。

診断には血液検査による染色体検査(G-banding)が必要です。ターナー症候群の診断に該当した場合、心臓・腎臓の評価や、遺伝カウンセリングなどの目的で近隣の病院と連携し適切な診療を行っていきます。

ヌーナン症候群

ヌーナン症候群は、先天的な遺伝子の変異によって生じる疾患で、出生約1000〜2500人に1人の頻度でみられるとされています。男女問わず発症し、症状のあらわれ方には個人差がありますが、特徴的な顔つき、心臓の病気、発達の遅れ、低身長などがみられることが多いです。低身長に対して成長ホルモン治療が保険適応となっています。

外見的には、やや離れた目、低い鼻、広い額、下あごが小さいなどの特徴が見られることがあります。また、翼状頸(首の皮膚が横に広がるように見える)、胸郭の幅が広い、耳の位置が低いなどの特徴が診断のきっかけになります。

心臓の病気もよくみられる症状の一つで、肺動脈弁狭窄症や肥大型心筋症が代表的です。診断されたお子さんは定期的な心臓のフォローが必要です。

さらに、学習や運動面での発達がゆるやかであることもあり、言葉の出方が遅かったり、細かな動きが苦手なお子さんもいます。 診断には、外見や症状の特徴から本疾患を疑い遺伝子検査を行います。近年では複数の関連遺伝子(PTPN11, SOS1, RAF1など)が明らかになっています。日本では「かずさDNA研究所」などで遺伝子解析が行われており、遺伝専門医などのチームを有する専門の施設で検体採取を行い検査施設へ輸送、解析を行います。当院では遺伝子検査の提出ができないため、本疾患が疑われる例においては病院への紹介を検討いたします。

軟骨異栄養症

**軟骨異栄養症(なんこついえいようしょう)**は、骨の発達に関わる「骨系統疾患」のひとつで、日本ではおよそ2万人に1人の割合で出生するといわれています。「軟骨無形成症」や「軟骨低形成症」などがこの疾患に含まれます。

原因となるのは、FGFR3(線維芽細胞増殖因子受容体3)という遺伝子の異常です。この遺伝子が本来よりも過剰に働いてしまうことで、骨の成長が抑えられ、特に腕や脚などの長い骨(長管骨)の発達(内軟骨骨化)が妨げられます。膜性骨化は正常であるため、頭蓋冠など膜性骨化による成長する骨は成長し相対的に頭が大きくなります。

軟骨異栄養症のお子さんは、生まれたときから身長や手足が短めで、成長するにつれて周囲の子どもたちと身長差が目立ってきます。見た目の特徴としては、頭がやや大きく、額が広い、鼻が低め、胴体は比較的しっかりしている一方で、手足が短いといった特徴がみられます。

この病気は骨のつくられ方に関係しているため、単に身長が低いだけでなく、骨格や関節にも様々な影響が及ぶことがあります。たとえば、脳外科的には、脳と背骨をつなぐ部分である大後頭孔が狭くなる「大後頭孔狭窄」が起こることがあり、これによって睡眠時無呼吸や呼吸の障害、水頭症などを引き起こすことがあります。MRIなどの検査によって診断され、必要に応じて手術を行います。また、整形外科的にはO脚や背骨の後弯、脊柱管狭窄などがみられることがあり、耳鼻科的には無呼吸症候群のほか、中耳炎を繰り返す傾向があることも知られています。

成長のしかたにも特徴があり、身長の伸びはゆるやかで、思春期になっても一般的にみられるような急激な身長の伸び(スパート)はほとんど見られません。日本人の場合、成人時の身長は、男性でおよそ130cm、女性でおよそ125cm程度になることが多いとされています。

治療としては、これまでの成長ホルモン治療に加えて、2022年からは新しい治療薬「ボソリチド」が登場しました。まだ登場して間もない薬ですが、今後さらに効果や安全性に関する知見が蓄積されていくことが期待されています。

知的な発達には問題がないことが多く、保育園や学校生活も基本的には通常どおり送ることができます。ただし、身体的な特徴によって、段差の上り下り、運動、トイレの使用、服の着替えなど、生活の中で工夫やサポートが必要になる場面もあります。 診断は、見た目の特徴や骨のレントゲン画像などをもとに行われ、確定には遺伝子検査が役立ちます。多くの場合、出生後に医療スタッフが身体的な特徴に気づき、検査を進めて診断されます。

甲状腺機能低下症

甲状腺ホルモンは、子どもの発育や成長にとって非常に重要な働きをしています。このホルモンの分泌が不足すると、成長のスピードが遅くなり、最終的に低身長となることがあります。

先天性の甲状腺機能低下症の多くは、新生児マススクリーニングによって早期に発見され、治療がすぐに始まることで、成長や発達において良好な経過をたどることが期待されます。

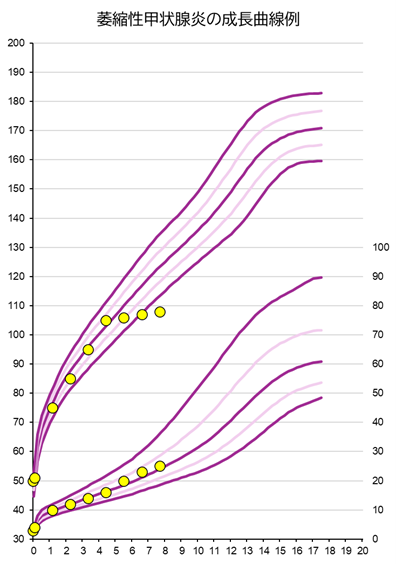

一方、後天的に起こる甲状腺機能低下症の代表的な原因には「橋本病」があります。橋本病では、軽度のホルモン低下がゆっくりと進行していくことが多く、目立った成長障害をきたすことはあまりありません。ただし、まれにみられる「萎縮性甲状腺炎」は例外で、急激かつ重度のホルモン低下を引き起こします。この場合、ある時点を境に、成長が突然止まったように見える特徴的な成長曲線を示すことがあります。体重は変わらないか、わずかに増加傾向を示すこともあります。

こうした急激なホルモン低下があっても、子ども自身が「疲れやすい」「寒がり」「便秘」「むくみ」といった典型的な症状を自覚することは少なく、周囲の大人も気づきにくいことがほとんどです。そのため、明らかな成長の停滞によって初めて異常に気づかれ、診断までに数年を要することも少なくありません。

甲状腺機能の評価には、血液検査でTSH、FT3、FT4の値を確認します。加えて、甲状腺自己抗体(TPO抗体やTg抗体)の有無や、超音波検査で甲状腺の萎縮の有無を調べることも診断の手がかりになります。

治療は、甲状腺ホルモン製剤(チラーヂンSやレボチロキシン)の内服で行い、適切な量を補充することで成長速度の改善が期待できます。甲状腺機能低下症は、症状だけでは見逃されやすいため、成長障害がある場合には必ず甲状腺機能の検査を行うことが重要です。

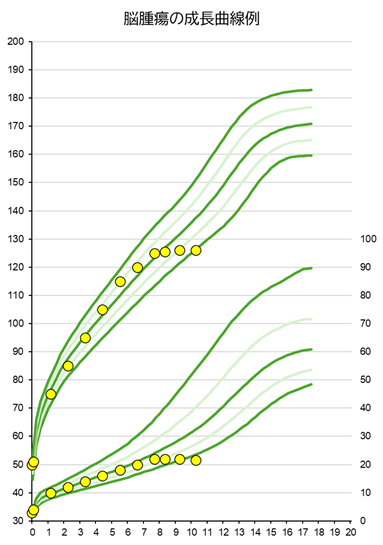

脳腫瘍

脳腫瘍は、まれではありますが低身長の原因となる重要な疾患のひとつです。特に、下垂体や視床下部といったホルモン中枢に腫瘍ができると、成長ホルモンを含む複数のホルモン分泌が障害され、子どもの成長に大きな影響を及ぼします。

小児で代表的な脳腫瘍には頭蓋咽頭腫(ずがいいんとうしゅ)や胚細胞腫瘍(はいさいぼしゅよう)などがあり、これらは視床下部・下垂体周囲に発生しやすいとされています。腫瘍が直接的にホルモン分泌を妨げるほか、治療に伴う手術や放射線療法が下垂体機能に影響を与えることもあります。

症状としては、図のように成長曲線上である点から身長体重の増加がみられなくなります。腫瘍が発生する部位にもよりますが頭痛や嘔吐、視力障害、多飲多尿・夜尿などが現れることがあります。診断には、頭部MRIによる画像診断が必要となります。

血液検査のみで成長ホルモン分泌不全と診断されたなかで脳腫瘍が原因だった可能性のある例もあります。成長ホルモン分泌不全は稀な疾患であり、診断がついた場合は頭部MRIによる下垂体の評価、そのほか器質的原因の評価のため頭部MRIがすすめられます。当院では近隣の病院またはクリニックへ依頼して行っています。

SHOX異常症

SHOX異常症は、身長の伸びに関わる「SHOX遺伝子(short stature homeobox gene)」の異常によって生じる疾患群です。この遺伝子は骨の成長、特に四肢の長管骨の発達に重要な働きをしています。SHOX遺伝子はX染色体とY染色体の両方、常染色体領域に存在し、男女ともに影響を受けます。

症状としては、座高が高い、手足が短い、前腕が湾曲する(マデルング変形)などがありますが、症状が軽微で気づかれないこともあります。骨年齢を撮影した際に、特徴的なレントゲン所見が診断のきっかけになることもあります。

診断は遺伝子検査により行います。保険診療ではFISH法やマイクロアレイ法による検査が可能です(いずれも血液検査で行います)。詳細な検査として、現在保険適応はありませんがMLPA法、シーケンス法による解析が行われることもあります。

診断がつくと成長ホルモン治療の保険適応となります。低身長の家族歴が強い場合や、特徴的な症状・レントゲン検査を見た場合にSHOX異常を疑うことが重要です。

5.低身長で行う検査

血液検査

血液検査により全身の健康状態や内分泌系の働きを総合的に確認します。成長ホルモンの働きを間接的に反映するIGF-1や、成長に必要な甲状腺ホルモン(TSH、FT3、FT4)、二次性徴の到来の有無を判断するための性ホルモン(LH、FSH、エストロゲン、テストステロン)などを調べます。また、貧血、肝機能、腎機能など、慢性疾患や栄養状態の異常が背景にないかも確認します。成長曲線と血液検査、骨年齢を総合的に判断することで、成長障害がホルモンの異常によるものか、全身疾患に伴うものか、あるいは体質的なものかを見分ける手がかりになります。

成長ホルモン分泌刺激試験

成長ホルモンは一日のうちに断続的に分泌されるため、通常の採血では正確な分泌量を評価できません。そのため、専用の薬剤(アルギニン、クロニジン、インスリンなど)を使って成長ホルモンの分泌を刺激し、1〜2時間のあいだに数回採血して、ホルモンの反応を測定します。この検査により、成長ホルモン分泌不全があるかどうかを正確に診断することができます。2種類の検査を行い、いずれも低反応であれば成長ホルモン分泌不全と判断されます。施設により入院または外来で実施されています。当院では毎週土曜の午前中を利用して、外来で行っています。アルギニンまたはGHRP2を検査薬として用いています。検査結果によりGHDの

骨年齢、その他X線検査

骨の成長の度合いを調べるために、手のX線写真を撮影し、「骨年齢(こつねんれい)」を評価します。これは、骨の発達が実際の年齢と比べてどの程度進んでいるかを示すもので、思春期の進み具合や将来の身長の予測にも活用されます。たとえば、思春期の遅れや成長ホルモンの不足、甲状腺ホルモンの低下などでは骨年齢が遅れ、逆に思春期が早く始まっている場合では進んでいることがあります。骨年齢の評価は、成長の今後の見通しや治療の効果を判断するためにとても重要な検査です。

骨系統疾患が疑われる場合には、必要に応じて背骨や骨盤、上肢下肢など、他の部位のX線検査を追加することもあります。

頭部MRI

成長ホルモンを分泌する下垂体やその周囲の視床下部に異常があると、成長障害を引き起こすことがあります。頭部MRIでは、これらの部位に腫瘍(例:頭蓋咽頭腫、胚細胞腫瘍)や先天的な形成異常(例:下垂体形成不全)がないかを調べます。特に、ホルモンの分泌異常が明らかであったり、視力障害や頭痛、思春期の異常などを伴う場合には重要な検査となります。MRIは放射線を使用しない安全な検査です。

染色体検査

染色体検査では、細胞の中にある遺伝情報(染色体)の構造や数に異常がないかを調べます。特に女児の低身長では「ターナー症候群」が重要で、これはX染色体が1本欠けていたり一部に異常があったりする状態です。見た目に大きな異常がない場合でも、部分的なモザイク型の染色体異常があることもあり、検査によって初めて判明するケースもあります。ターナー症候群が診断されると、心臓や腎臓の合併症に注意する必要があり、早期に治療や管理方針を立てることが可能になります。男児でも、外見に特徴がある場合や他の検査で異常が見られる場合には染色体検査が行われることがあります。

遺伝子検査

近年の研究により、低身長に関わるさまざまな遺伝子異常が明らかになってきました。たとえば、上述した軟骨低形成症・無形性症、ヌーナン症候群、SHOX異常症などは特定の遺伝子変異により起こります。これらの疾患は、見た目などからその診断を疑われ、確定診断のために遺伝子検査を行います。検査は血液から行い、次世代シーケンスなどの解析技術を用いて特定の遺伝子を調べます。診断がつけば、適切な治療方針の選択や成長や合併症の予測、次世代への影響の検討などが可能となります。すべての患者に必要なわけではありませんが、専門医の判断で検討されます。

6.低身長の治療

成長ホルモン治療

成長ホルモン分泌不全症、SGA性低身長、ターナー症候群、ヌーナン症候群、SHOX異常症などと診断されると、保険適用で成長ホルモン治療が行われます。通常は1日1回の皮下注射を自宅で継続します。現在成長ホルモン分泌不全性低身長症に対してのみ週に1回の成長ホルモン製剤が使用可能です。

副作用として、頭痛(頭蓋内圧更新)や血糖値の上昇(糖尿病にいたることは稀)などが報告されています。成長障害の原因疾患によって生じやすい副作用、原疾患そのものの合併症の進行などもあり、症状が現れた場合は慎重に観察、必要により追加の検査や治療の調整を行います。

現在日本で使用可能な成長ホルモン製剤には以下のものがありますが、製剤ごとの治療効果への差はありません。デバイス・注射方法が少しずつ異なるため、患者さんそれぞれに合わせて使いやすい製剤が選択されます。

1日1回タイプ

- ノルディトロピン(ノボノルディスクファーマ)

- グロウジェクト(JCRファーマ)

- ジェノトロピン(ファイザー)

- ソマトロピン(サンド)

週1回タイプ

- ソグルーヤ(ノボノルディスクファーマ)

- エヌジェンラ(ファイザー)

食事・栄養について

身長の伸びにはバランスの良い食事が欠かせません。特にタンパク質や亜鉛などの重要性が指摘されています。偏食や小食のお子さんで低身長がめだつこともあり、バランスのよい食事、十分なカロリー摂取も重要です。一方で肥満も二次性徴期の身長の伸びにマイナスの影響があるため、適正な栄養、適正な体重増加が望ましいです。相撲部などで体を大きくするために食べろ食べろと言われた結果、肥満により成長期に思ったほど背が伸びなった、なんてケースもあるでしょう。

牛乳はカルシウムやタンパク質の補給源として優れた食品ですが、「牛乳を飲めば背が伸びる」というわけではありません。また、脂質も多く含まれるため、過剰に飲みすぎると肥満につながるおそれがあります。市販のサプリメントの中には、「アルギニン」「ビタミンD」「亜鉛」などが成長に効果があると宣伝されているものもありますが、栄養状態が大きく不足していない限り、そうしたサプリを飲んでも身長に大きな効果は期待できません。体に吸収される量や効果も明らかでないものが多く、ほとんどの場合無駄で終わります。

運動について

適度な運動は成長ホルモンの自然な分泌を促し、骨や筋肉の発達を助けます。運動習慣は食欲や睡眠の質にも良い影響を与えます。一方で、クラブチームで週5-6回ハードな練習をしているお子さんなどでは運動による消費エネルギーが摂取カロリーを大きく上回り、体重増加不良、成長の停滞がみられることもあります。食事と運動のバランスをとることが重要です。

「筋トレをしすぎると背が伸びない」と言われることがありますが、筋トレをすると背が伸びない、筋トレをしても大丈夫、どちらも十分な医学的なエビデンスはありません。

米国小児科学会のページ(https://publications.aap.org/pediatrics/article/145/6/e20201011/76942/Resistance-Training-for-Children-and-Adolescents?autologincheck=redirected)

には「適切に設計された筋力トレーニングプログラムは、成長曲線に沿った成長に明らかな悪影響を及ぼさない。」とされていますが、参考文献に引用されているレビュー(Robert M Malina. Clin J Sport Med. 2006)では、小児期とトレーニングについて検討した文献は9つ、それぞれn数は10数例と少なめで、トレーニング期間も1つを除き6週~20週と筋トレと成長の関連を評価するには十分長くありません。小学校高学年からクラブチームに所属し、中学・高校と運動部でめちゃめちゃ筋トレしてます、という方に、筋トレで低身長にはならないからバリバリやっていいよ、と言えるほどのエビデンスはないと感じます。適切なコーチのもとで過度にならない筋トレがよいでしょう。

またバスケ部やバレー部に入れば背が伸びるか、と聞かれることもありますが、運動の種類によって身長に影響することはありません。体質的に背が高い人がバスケットやバレーで活躍しやすいだけです。

睡眠について

成長ホルモンは主に夜間の深い眠り中に分泌されます。毎日の規則正しい睡眠習慣、ぐっすり寝られる睡眠環境が成長の土台となります。日本の子どもは世界的にも就寝時間が遅い傾向があるとされます(平均睡眠時間:小学生8時間30分~9時間、中学生7時間、高校生6時間半)。小学生であれば9〜10時間、中高生でも8時間程度の睡眠時間を確保したいところです。寝る前のスマートフォンやテレビは脳を刺激し、睡眠の質を下げるため注意が必要です。

7.低身長Q&A

身長が低いのは病気ですか?

多くの場合は体質的に小柄なだけで病気が隠れていることは稀です。「身長の伸びが急に悪くなった(成長率の低下)」場合は積極的な検査をお勧めします。

何cmくらいから「低身長」と言われますか?

平均との比較になります。年齢、性別ごとの集団の平均とくらべて、「2SD」離されている場合を「低身長」と呼びます。判定のためには成長曲線に身長をプロットするとわかりやすいです。また年間4cm、5cmの増加に満たない場合は「成長率」が低下している可能性があります。

子どもの背が伸びているか、どうやって見ればいいですか?

成長曲線を活用しましょう。園や学校で身体測定が行われると思いますが、必ずしも全園児、全児童生徒の成長が正しく評価されているわけではありません。ご自身の目で成長曲線にあてはめて確認しましょう。

背が低いのは遺伝でしょうか?

ほぼ遺伝です(8~9割)。ご両親の身長から予測される身長とかけ離れて小柄な場合や、「成長率」が低下している場合、胎児期の成長に異常があった場合、複数の合併症が見られる場合などは、その子特有の成長に影響する原因を想定し検査をすすめていきます。

ごはんをたくさん食べれば背は伸びますか?

摂取カロリーが十分でないと身長の伸びを悪くする可能性があります。特に乳児期、幼児期早期は栄養状態により成長が大きく左右されます。5-6歳をすぎるとよほどの低栄養や運動過剰でない限りは成長曲線に沿って伸びていきます。パンや麺よりも米食が身長によいとする報告もあります。

運動をすれば身長は伸びますか?

適切な運動は成長ホルモンの分泌を促します。どの運動をどれくらいやれば身長に対して有効か、についてはデータがありません。

牛乳を飲めば背が高くなりますか?

なりません。

成長ホルモンの注射って、どんなときに使うのですか?

成長ホルモン治療の保険適応疾患が定められています。記事の中で紹介した成長ホルモン分泌不全性低身長症、SGA性低身長症、ターナー症候群、ヌーナン症候群、SHOX異常症、軟骨異栄養症のほか、プラダーウィリー症候群や慢性腎不全も適応となっています。

どのタイミングで受診したらよいですか?

身長について気になったタイミングで受診しましょう。多くの場合で経過観察となりますが、詳しい検査や治療の適応となる場合は早い方が望ましいです。

成長がちょっと気になるだけでも相談していいですか?

大歓迎です。

内分泌専門の病院に紹介してもらうにはどうすればいいですか?

内分泌専門医として当クリニックでも成長の評価・低身長の診療を行っています。こちらが必要と判断した場合に加え、ご家族のご希望により病院への紹介もさせていただいています。

どんな検査をするのか不安です。

初回の検査として、血液検査、レントゲン(手の骨年齢)を行うことが多いです。

成長ホルモン治療をやっていますか?

当クリニックでも成長ホルモン治療が可能です。検査により新規に診断された場合、他院で治療が開始され継続する場合、どちらも治療が可能です。

自費で成長ホルモン治療は可能ですか?

自費での治療の相談も承ります。高額となることが多いので、検査・治療内容、予想される効果、費用など十分に検討しましょう。